Interrogato in aula su quali provvedimenti il Governo intenda assumere nei confronti dei rapporti commerciali e contrattuali della categoria dei…

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni

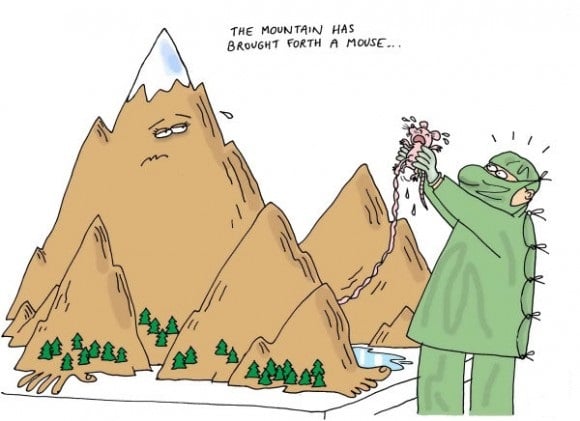

RISTRUTTURAZIONE RETE: LA MONTAGNA E IL TOPOLINO— 14 Ottobre 2018

Sullo stato della “ristrutturazione” della rete, la prima citazione è un articolo di STAFFETTA che risale al 26 settembre 2018, ma che non era ulteriormente possibile non commentare; ne riproduciamo gli elementi salienti: «A quanto appreso dalla Staffetta, a un primo controllo formale dei dati comunicati dagli operatori (N.d.R.: all’Anagrafe dei punti vendita carburanti del Ministero) i punti vendita censiti sono poco meno di 21.800. E già su questo primo dato servirà un incrocio con i dati dell’Agenzia delle Dogane che registrano quasi 25.000 punti vendita. Sul totale, 21.250 risulterebbero formalmente in regola con le norme sull’incompatibilità. Gli incompatibili “confessi” sarebbero, dunque, circa 550 di cui poco più di 400 risulterebbero “adeguabili”. Gli impianti “da chiudere” sarebbero dunque meno di 150. Ora inizia un lavoro di affinamento dei dati da parte delle amministrazioni coinvolte e di controllo della rispondenza delle autocertificazioni alla realtà, lavoro che necessariamente prenderà qualche mese, in capo al quale si potranno fare conti definitivi.» La storia della razionalizzazione della rete – che, secondo la notizia più sopra riportata, sembra estinguersi con un finale veramente paradossale – viene da almeno quarantatre anni interventi di varia portata ed impostazione. Tornando indietro nel tempo, la necessità della ristrutturazione della rete è ben presente sin dal Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23.12.1975 che, formalizzando il piano energetico nazionale, definiva due obiettivi primari: a) ridurre del 10 % la consistenza della rete e, b), elevare l’erogato medio degli impianti a 500 m3. Si continua con la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23.12.1977, che assume i seguenti obiettivi: a) conferma della riduzione entro l’esercizio 1980 di un decimo della consistenza della rete distributiva, già prevista dalla citata Delibera di due anni prima, b) revoca delle concessioni marginali con erogato medio annuale inferiore a 100.000 litri nell’esercizio 1976, c) blocco del rilascio di nuove concessioni sino al termine del 31.12.1980, d) chiusura degli impianti situati nei centri storici, ove incompatibili con la tutela del patrimonio storico, ambientale ed architettonico, ovvero con la tutela della circolazione. A sua volta, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.07.1978 recante «Direttive alle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti», si stabilisce che il numero degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione debba essere ridotto: a) mediante chiusura entro il 31.03.1983 degli impianti che nell’anno 1976 avessero erogato una quantità non superiore a litri 100.000 di prodotti; b) mediante ulteriore eventuale chiusura di impianti, fino a raggiungere gradualmente entro il 1985 l’erogato medio europeo, principio questo ultimo confermato altresì dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31.12.1982. Tutto ciò, tuttavia, non bastando ad ottenere significativi risultati, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.09.1989 stabiliva che, per un graduale adeguamento della rete distributiva alla situazione già in atto a livello europeo, occorresse perseguire una riduzione del numero di impianti, come premessa per una loro maggiore produttività. Con il Decreto del Presidente della Repubblica 13.12.1996 – che istituisce la così detta «banca decreti» -, si avvia al termine la fase, protrattasi per quasi un ventennio, caratterizzata da norme ed indirizzi di intervento gradualmente progressivi, tendenti alla razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva. Dal 1975 al 1998, la rete (autostrade escluse) passa da una consistenza di 38.900 punti vendita a 24.900 (dati Unione Petrolifera), con una riduzione di 35,9 punti percentuali in ventitre anni. A questo punto, subentra la «riforma Bersani», ossia il Decreto legislativo 11.02.1998, n. 32, che, nelle more della prima liberalizzazione, contiene comunque elementi che richiamano riferimenti programmatori: ad esempio, all’articolo 3, laddove si ritrova un inciso significativo: «se al termine del periodo [N.d.R.: diciotto mesi o due anni] si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, …possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto … al fine di perseguire l’allineamento alla predetta media». Il decreto prevedeva inoltre un periodo transitorio in cui per aprire un nuovo impianto se ne dovevano chiudere tre, inizialmente fissato con termine al 31.12.1999, successivamente prorogato al 30.06.2001 [Decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346] e poi ridotto nuovamente al 30.06.2000 [Legge 28 dicembre 1999, n. 496]. Già allora, se si fossero seguiti gli indirizzi di “allineamento alla media” con gli Stati di cui sopra, la rete sarebbe dovuta “dimagrire” del 44,7 % (da 28.200 a 15.600 impianti). In attuazione delle norme più sopra citate, il Decreto 31.10.2001 (o, dal nome del Ministro, “Marzano”) sanciva un “Piano nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”, con l’esplicito obiettivo di “Razionalizzare l’offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento dell’erogato medio”, da conseguirsi in via prioritaria con l’azione di “favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione” e normando puntualmente, per questa azione prioritaria, la “Definizione delle incompatibilità”. Ma successivamente si cambia interamente registro, virando drasticamente il timone dalla fase della “programmazione” a quella della “liberalizzazione”. La procedura di infrazione comunitaria 2004/4365 per “incompatibilità delle norme nazionali e regionali relative all’installazione e all’esercizio di stazioni di servizio con l’articolo 43 del trattato CE che sancisce la libertà di stabilimento nel mercato interno”, porterà, in pochissimi anni, alla “de-programmazione” della rete, con le misure della Legge 06.08 2008, n. 133, la quale travolse ogni vincolo su distanze minime, bacini territoriali, superfici minime, obbligo di attività collaterali. La Legge 24.03.2012, n. 27, a sua volta, dette il via libera agli impianti interamente automatizzati. Dal 1998 al 2008, la rete (sempre autostrade escluse) passa da una consistenza di 24.900 punti vendita a 22.300 (dati Unione Petrolifera), con una riduzione di 10,4 punti percentuali in dieci anni. Data al settembre del 2013 la prima bozza del decreto “del fare 2”, contenente, all’art. 4, già allora le norme sull’Anagrafe degli impianti, sulla chiusura degli impianti incompatibili e non sanabili secondo le vecchie linee guida “Marzano” – “con l’obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e smantellamento di 5.000 impianti inefficienti o incompatibili e all’azzeramento della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana”, successivamente “adottata” dal Consiglio dei Ministri del 13.12.2013, ma non già portata al dibattito nelle aule parlamentari. E la “razionalizzazione della rete” dovrà aspettare, tra altalenanti vicende, quasi altri quattro anni ancora, fino al 2017 per diventare legge dello Stato, il che accadrà, infine, con Legge 04/08/2017 n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», con modifiche successivamente apportate in Legge 27.12.2017, n. 205, per i termini ultimi di adempimento della registrazione all’Anagrafe. Dal 2008 al 2018, la rete (stando ai dati dell’Anagrafe del Ministero anticipati da STAFFETTA) passa da una consistenza di 22.300 punti vendita a 21.800, con riduzione di 2,4 punti percentuali in un decennio. In 43 anni la rete italiana si è ridotta del 43,9 % rispetto alla consistenza che aveva agli inizi degli interventi in materia di razionalizzazione. Ma, nello stesso periodo, la Francia ha avuto una riduzione dei numero di impianti pari al 73,6 %, il Regno Unito del 72,6 % e la Germania del 58,3 %, ma il dato di partenza per la Germania è sottodimensionato perché riferito alla sola Repubblica Federale prima della riunificazione, mentre quello finale è relativo al Paese riunificato. 21.800 impianti sono ancora troppi rispetto agli 11.200 della Francia, ai 14,500 della Germania ed agli 8.500 del Regno Unito, per non parlare ovviamente degli erogati. Così come si è lontani da quella ipotetica “quota giusta” di 15.000 impianti, un obiettivo già calcolabile nell’ormai lontano 1998. Continuando con la prima citazione, scrive ancora STAFFETTA il 26.09.2018: «Nelle aspettative di chi aveva messo a punto l’accordo unitario sulla razionalizzazione, poi finito nella legge sulla concorrenza, l’anagrafe avrebbe dovuto consentire di individuare qualche migliaio di punti vendita incompatibili». Ed in effetti tutti si attendevano od ancora attendono qualcosa, a seconda degli interessi che rappresentano: uno strumento “per combattere l’illegalità”, la possibilità di recuperare quote di mercato pulendo il settore dai “marginali” indipendenti, l’opportunità di vendere qualche litro in più, il raggiungimento di un obiettivo che consenta di “ricompattare il settore” trasversalmente…E c’è persino chi ha detto, da un versante, purtroppo, che avrebbe dovuto essere insospettabile, che prima della stagione dei “contratti” viene quella della “ristrutturazione”, che ne sarebbe, anzi, una precondizione… Ora, la chiusura per legge di (ben!) 150 impianti – questo l’effetto della “ristrutturazione reale”, non di quella “ideologica” su cui si sono sprecate fin troppe parole – significa una riduzione della rete stradale pari allo 0,69 % del numero dei punti vendita. Un risultato persino peggiore di quello operato sulla rete autostradale dal Decreto MIT-MiSE del 2015, che raggiungeva “addirittura” l’1,94 % (con il “combinato disposto” di chiudere 25 impianti vecchi su 463 totali e di aprirne 16 nuovi). Se tutto dovesse davvero finire con questi numeri, dopo la citazione dell’articolo di STAFFETTA, la seconda citazione non potrebbe che essere quel noto detto del poeta latino Orazio: “I monti avranno le doglie del parto, nascerà un ridicolo topo“… |

AUTOSTRADA: “RISERVA EXTRATERRITORIALE”— 14 Ottobre 2018L’interrogazione presentata dai Senatori SANTANCHÉ e CIRIANI sui prezzi e le royalty in autostrada è stata trattata nel corso del question time all’aula del Senato nel corso della seduta pubblica n. 44 del 4 ottobre, interrogazione alla quale ha risposto il Ministro DI MAIO. Di seguito se ne pubblicano integralmente gli interventi quali riportati nel resoconto stenografico di seduta. «GARNERO SANTANCHÉ (FdI). Signor Ministro, sono sicura che anche a lei risulterà che ci sia una consolidata e diffusa conoscenza sulla problematica dell’elevato prezzo dei carburanti e dei servizi di ristorazione lungo la rete autostradale nazionale. Nell’arco di quindici anni, ossia dalla privatizzazione della rete, il divario tra il prezzo dei carburanti applicato lungo quella autostradale nazionale e quella stradale ordinaria era di qualche centesimo nel 2003 (cosa anche comprensibile, visto il tipo di servizio fornito, per ventiquattr’ore al giorno). Tale divario oggi è superiore e va da un minimo di 11 a un massimo di 33 centesimi ogni litro di benzina, a seconda del confronto effettuato (con il benchmark medio della rete stradale a marchio petrolifero ovvero degli operatori indipendenti, che nel linguaggio più comune vengono detti “pompe bianche“); e infatti, gli italiani, se possono, fanno a meno di fare rifornimento nelle autostrade. Si tratta di un divario talmente significativo da non potersi in alcun modo ritenere motivato da fondanti ragioni di mercato. È noto che i concessionari delle tratte autostradali impongono agli operatori cui viene affidato il servizio di vendita royalty elevatissime – per quanto riguarda i carburanti, sui volumi erogati e, per quanto riguarda la categoria food and beverage, sui valori delle vendite – che gravano sulla formazione dei prezzi di vendita ai consumatori, rendendoli veramente sproporzionati, a confronto con quelli applicati sulla rete stradale ordinaria. Secondo stime molto prudenziali, nel quinquennio 2003-2017 l’ammontare delle royalty è stato di circa di 5 miliardi di euro e ciò si accompagna anche ad un aumento molto elevato dei nostri pedaggi autostradali che, come lei ben sa, Ministro, sono i più alti d’Europa. Tenendo conto di tutto questo e considerando che l’imposizione delle royalty da parte dei concessionari nei termini che ho descritto sopra costituisce di fatto una modificazione peggiorativa delle condizioni, sia per quanto riguarda i consumatori, ma anche per quanto riguarda quelle aziende che operano con i rischi sulla propria pelle e sui propri investimenti, le chiedo, Ministro, quali urgenti iniziative intende adottare alla luce delle criticità evidenziate in premessa, al fine di verificare la correttezza della condotta di imporre royalty e assicurare in ogni caso condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato senza effetti distorsivi per le imprese che operano nei comparti interessati, con conseguenti penalizzazioni per gli utenti e per i consumatori che percorrono quotidianamente le tratte autostradali. DI MAIO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali. Grazie Presidente e grazie a lei, senatrice. Il tema della correttezza dell’imposizione di royalty nelle concessioni dei servizi autostradali, tra i quali quelli connessi ai carburanti o alla ristorazione, non può prescindere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: si discute, infatti, della gestione delle concessioni autostradali. Il ruolo del Ministero dello sviluppo economico in questo ambito è definito con decreto interministeriale MIT-MISE del 2015, in cui è stato approvato un piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali che viene aggiornato ogni cinque anni e che prevede una revisione straordinaria su richiesta motivata del concessionario e del concedente solo in caso di eventi straordinari. Per quanto riguarda le royalty, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva espresso la preferenza per la loro determinazione in valore fisso, specificando che lo si poteva fare per massimizzare i volumi di vendita e per ridurre l’impatto del canone, con contestuale diminuzione del prezzo e/o miglioramento della qualità. L’Autorità aveva anche ipotizzato un possibile sistema misto alternativo e l’adozione nei bandi di gara di meccanismi di revisione dei prezzi, in modo da consentire l’adeguamento della royalty fissa a parametri oggettivi (per esempio, la variazione di flussi di traffico sulla rete autostradale). Stiamo lavorando insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per trovare tutte le possibili soluzioni al problema. In generale, però, voglio ricordare che il nostro Governo si è impegnato a rivedere tutto il sistema delle concessioni, da quelle autostradali a quelle delle acque minerali. È diventato chiaro agli occhi di tutti, con il drammatico crollo del ponte di Genova, che il sistema attuale non funziona; non si può quindi andare avanti in questa maniera. Lo Stato deve essere più presente ed esercitare maggiori funzioni di controllo sul concessionario, in particolare quando ne va della sicurezza e della vita dei cittadini. Là dove poi ci siano stati degli abusi, è ovvio che la stessa concessione possa essere ridiscussa. Nel decreto emergenze abbiamo stabilito che la società Autostrade non ricostruirà il ponte, grazie ai poteri straordinari di cui è dotato il commissario, la cui nomina è stata ufficializzata oggi. A questo proposito, voglio fare gli auguri di buon lavoro al nuovo commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova, il sindaco Marco Bucci. Adesso Governo centrale e amministrazioni locali hanno gli stessi oneri, le stesse responsabilità e una grande sfida da vincere insieme: risollevare Genova. GARNERO SANTANCHÉ (FdI). Signor Ministro, non posso essere soddisfatta della sua risposta. Intanto mi sembra una risposta che ha molto che fare con una maniera un po’ burocratica e credo che i cittadini, che magari stanno guardando la diretta del question time, abbiano capito poco dalle sue parole. Io naturalmente, visto che vi ha fatto riferimento lei, faccio gli auguri al sindaco Bucci, il nuovo commissario, perché credo che finalmente, dopo tanto tempo, Genova e tutta l’Italia possano avere uno spiraglio di luce e il famoso ponte. Però mi dispiace dirle, signor Ministro, che nel decreto-legge emergenza nulla di quanto le ho chiesto ho visto rappresentato; invece, mi sembra che sui cittadini abbia un impatto davvero molto forte. Forse avrei dovuto chiedere al ministro Toninelli, ma lei mi risulta anche essere Vice Premier di questo Governo. Comunque, a parte le parole poco soddisfacenti, mi auguro che lei ci sappia sorprendere tutti con i fatti e le auguro buon lavoro.» A commento, sembrano opportune alcuni brevi considerazioni, soprattutto in ordine alla risposta del Ministro Di Maio. Ovviamente sta sullo sfondo il peso della tragedia di Genova e l’emergenza dettata da tale vicenda con tutte le priorità che ne derivano. Ma, al di là di questo aspetto, la problematica sollevata dai Senatori interroganti è, come dire, di natura permanente e riguarda l’intera rete in concessione: se il comparto autostradale, cioè, per il suo particolare regime di affidamento in concessione possa continuare a costituire una sorta di “riserva extraterritoriale” in cui, appena ci si inoltra entro i suoi confini, improvvisamente non trovano più applicazione le ordinarie regole della concorrenza tra imprese e l’uniforme accesso a beni e servizi per il consumatore, e ciò per l’effetto della imposizione di “dazi” che nulla hanno a che fare con i costi strutturali (e quindi con i prezzi) dei beni e servizi che vi vengono offerti. Ciò falsa il mercato e la concorrenza, e taglieggia il consumatore. Questo è il nodo che i Concedenti delle concessioni (lo Stato, insomma) ed i Regolatori del mercato (ovvero Antitrust) non hanno mai inteso affrontare, limitandosi a delegare a terzi una “sovranità” totale, seppur territorialmente circoscritta da un guardrail. Se davvero, come dice il Ministro Di Maio, il Governo “si è impegnato a rivedere tutto il sistema delle concessioni” (ma altrettanto avrebbero dovuto fare i governi precedenti o dovranno fare quelli futuri), quello delle royalty non è per nulla un aspetto accessorio o marginale di tale opera di revisione, e, più che con il “sistema delle concessioni” ha a che fare con il corretto funzionamento del “mercato” per imprese e consumatori, un principio comunitario e costituzionale su cui lo Stato ha competenza primaria non suscettibile di essere delegata o derogata. |

AUTOSTRADA, TRAFFICO & PEDAGGI: IL BANCO VINCE SEMPRE !— 14 Ottobre 2018Ritorniamo su una citazione già comparsa su Figisc Anisa News N. 15 del 25.09.2018, che riguarda il tema del traffico e dei pedaggi. Sosteneva STAFFETTA del 07.09.2018 che “sarebbero stati accordati” ai concessionari “aumenti anticipati dei pedaggi per finanziare il piano di investimenti che è peraltro in forte ritardo”. Sull’argomento era già intervenuto il CORRIERE DELLA SERA (29.08.2018), che, in tema, scriveva che “Gli investimenti in manutenzione… risultano inferiori al programma iniziale di circa il 70% … anche se quella stima comprende opere preventivate nel 2007 ma non ancora realizzate come la gronda di Genova e gli allacciamenti sulla A7-A10-A12, e mai partiti per i ritardi delle istituzioni”. Al di là di come stiano effettivamente le cose sul nesso pedaggi-investimenti, ci occupiamo di meglio comprendere come funzionano i meccanismi di “adeguamento tariffario” (ossia gli aumenti dei pedaggi corrisposti per l’accesso della rete autostradale), meccanismi che sono codificati nelle convenzioni delle concessioni e per l’intera durata delle stesse, nonché “santificati”, ossia validati già in sede di stipula della convenzione dal “timbro” del Ministero competente che sulle concessioni esercita l’attività di vigilanza, con procedure previste da delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). All’origine vi sono un piano finanziario ed un business plan di gestione: i ricavi, e specificamente quelli derivanti dal pagamento dei pedaggi, sono infatti “tarati” per la copertura degli investimenti, dei vari costi ed infine per la remunerazione del capitale, come per ogni ordinaria attività d’impresa di rilevante portata. Determinato a monte il “quantum” che, nel tempo di durata della concessione, serve realizzare per coprire investimenti, costi e remunerazione del capitale – e tenendo anche conto di altre variabili come il tasso di inflazione – dal momento che tale “quantum” è prodotto dal traffico che percorre la rete autostradale, cioè dai pedaggi, una politica tariffaria consisterebbe normalmente nell’adattare flessibilmente il valore del pedaggio alle dinamiche del traffico: se il traffico aumenta, il pedaggio può non aumentare o aumentare in misura minore, se il traffico diminuisce vale l’opposto. La prima differenza, se vogliamo chiamarla così – e non è differenza da poco -, da un mercato “normale” è che si tratta di un sistema in certo qual modo “garantito” dal fatto che si sta parlando di “tariffe” e non già di “prezzi”, ossia, secondo la comune accezione, mentre i prezzi seguono logiche di domanda ed offerta in condizioni di concorrenza, le tariffe sono sostanzialmente imposte (in regime monocratico) e non trattabili. La seconda differenza è che l’adeguamento delle tariffe dei pedaggi non è esattamente dipendente dai volumi del traffico. Infatti, se si vanno a vedere le convenzioni, si scopre che l’adeguamento delle tariffe (in altre parole le dinamiche incrementali dei pedaggi), sulla base del loro ammontare del 2012, è una variabile dipendente da tre fattori: a) recupero delle dinamiche inflattive (riconosciuto al 70 %); b) un parametro, definito “X”, di attualizzazione dei ricavi rispetto ai costi; c) un parametro, definito “K”, relativo al “calcolo del costo medio ponderato del capitale”. Quanto pesano le tre componenti nel complesso dell’aumento è presto detto: per il periodo totale 2013-2022, il recupero dell’inflazione vale il 37 % dell’intero aumento, il parametro X vale il 56 % e il 7 % il parametro K, nel quinquennio 2013-2017 i valori si discostano di poco (39 % il recupero dell’inflazione, 55 % parametro X e 6 % parametro K). Ma l’applicazione dei predetti tre parametri sommati comporta che, ad esempio, dal 2013 al 2022 l’incremento delle tariffe (ossia dei pedaggi al netto di IVA) risulti pari al 32,96 % sulla tariffa del 2012 ed al 17,81 % nel periodo più ristretto dal 2013 al 2017, sempre sulla tariffa del 2012, e, se si vuole andare sino alla scadenza della concessione (anno 2038), l’incremento previsto è pari ad un +57,3 % sul 2012… In quest’ottica, pertanto, le dinamiche del traffico risultano, entro certi limiti, ininfluenti, dal momento che l’adeguamento è automaticamente predeterminato in aumento, così che variazioni in diminuzione del traffico in una quota percentuale che non superi quella dell’aumento delle tariffe sono in grado di garantire comunque al concessionario quanto meno la parità di introiti. Peraltro, le stime del traffico – ipotizzate al tempo dal concessionario (e validate dal Ministero) – risultano, rispetto al 2012, per il quinquennio 2013-2017 “in rosso” (ossia se ne prevede un calo) nell’ordine cumulato di circa 2,0-2,5 punti percentuali (un dato da confrontare, si ricordi, con un aumento di 17,5-18,0 punti percentuali della tariffa di pedaggio), così come il tasso di inflazione nel quinquennio 2013-2017 è stimato cumulativamente nell’ordine di un +9,90 %. A circostanza attenuante, si consideri pure che le stime sono, certamente almeno per il traffico, datate, e, soprattutto, influenzate dalle dinamiche del tempo (si ricordi il “tonfo” del traffico del 2012…). Come siano andate le cose è però un altro film: l’inflazione cumulata nel quinquennio è risultata di molto inferiore (due-tre punti, al massimo cinque-sei computando anche il 2012, contro quasi dieci stimati), da un lato, e, dall’altro, il traffico nel quinquennio si è incrementato (dati AISCAT per la concessione di cui si parla) di oltre 7,5 punti percentuali contro una stima di decremento di 2,0-2,5 punti (un miglior risultato consuntivo con una “forbice” di 10 punti percentuali sul risultato stimato). Tale sbilanciamento in positivo del traffico (e senza neppure considerare l’effetto sulle tariffe del recupero più che “generoso” delle dinamiche dell’inflazione) significa che l’utenza di veicoli leggeri e pesanti sulle tratte in concessione ha pagato, con le tariffe via via aumentate, un valore, IVA compresa, di circa un miliardo di euro in più di quanto stimato! Torna, quindi, con di più una stima in valore, quanto asserito nel citato articolo del CORRIERE del 29.08.2018, in merito a “volumi di traffico sottostimati rispetto agli effettivi ricavi derivanti da pedaggio”. E si allunga con una nuova voce la lista delle cose che non vanno (delle royalty e del loro ammontare si è già parlato abbastanza in questo stesso numero). Ci si potrebbe chiedere se questo buon risultato del traffico, che ha generato introiti superiori a quelli già preventivati, possa essere recuperato, nell’interesse del consumatore-utente, attraverso la mitigazione degli aumenti futuri della tariffa di pedaggio… Ossia, se le cose sono andate bene, le tariffe potrebbero aumentare meno o non aumentare affatto in funzione dei maggiori introiti. Non è però affatto così. Il cosiddetto “beneficio economico finanziario” derivante dagli scostamenti per maggior traffico viene consuntivato ogni cinque anni e viene incamerato; tutt’al più, se si verifica una variazione in più superiore al 5 % (è il caso del quinquennio 2013-2017), la parte che eccede il 5 % (cioè c’è una “franchigia” per il concessionario del 5 % + il 50 % della parte eccedente) viene, limitatamente al 50 %, accantonata in un fondo vincolato che “a richiesta del Concedente dovrà essere utilizzato per il finanziamento di nuovi interventi autostradali sulla rete in concessione”, mentre gli adeguamenti (cioè gli aumenti del pedaggio) previsti dal piano tariffario andranno automaticamente e regolarmente avanti come niente fosse. Insomma, se il traffico diminuisce, l’eventuale minore introito viene assicurato dagli incrementi tariffari automatici, se il traffico aumento, il maggiore introito resta in cassa. Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto. Curioso davvero questo sistema delle concessioni autostradali, in cui il rendimento [o, meglio, remunerazione del capitale investito o chiesto a prestito del/dal concessionario (“costo ponderato del capitale”, o “WACC”, sulle cui intricate formule finanziarie non è qui il caso di diffondersi)] arriva a due cifre, rendimento, cioè, di tutto rispetto e tipico di mercati in cui la remunerazione dell’investitore è proporzionata al rischio dell’investimento, eppure vi si opera in un mercato “garantito” in cui funzionano “tariffe” imposte e non ordinarie dinamiche di rischio d’impresa ed in cui, come ben dimostra la storia del nesso tra pedaggi e traffico, comunque vada, “il banco vince sempre”… [g.m.] |

AUTOSTRADA: L’INTERROGAZIONE SU PREZZI E ROYALTY— 14 Ottobre 2018Di seguito, si pubblica il testo integrale della interrogazione su prezzi e royalty presentata in aula dai Senatori SANTANCHÉ e CIRIANI: INTERROGAZIONE SUI PREZZI ELEVATI DI CARBURANTI E SERVIZI NELLE AREE DI SOSTA AUTOSTRADALI Atto Senato (3-00248) (3 ottobre 2018) Sen. Daniela GARNERO SANTANCHÉ, Sen. Luca CIRIANI Al Ministro dello sviluppo economico – Premesso che: -risulta di pubblica, consolidata e diffusa conoscenza la problematica degli elevati prezzi dei carburanti e dei servizi di ristorazione lungo la rete autostradale nazionale, il cui aumento si è andato progressivamente accelerando nel tempo, dal momento che, come ad esempio denunciato dai consumatori e dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti nell’arco di 15 anni, ossia dalla privatizzazione della rete, i prezzi dei carburanti, da qualche centesimo al litro nel 2003 (divario compatibile con i maggiori costi di gestione di un servizio attivo sulle 24 ore), sono oggi superiori a quelli praticati sulla rete stradale ordinaria da un minimo di 11 ad un massimo di ben 33 centesimi al litro, a seconda delle modalità di servizio (self o servito) e del confronto effettuato sul benchmark medio della rete stradale a marchio petrolifero ovvero degli operatori indipendenti (“pompe bianche“), divario talmente significativo da non potersi in alcun modo ritenere motivato da fondate ragioni di mercato; -è noto che i concessionari delle tratte autostradale impongono agli operatori cui viene affidato il servizio di vendita di carbolubrificanti ovvero di servizi di ristorazione rilevanti royalty sia sui volumi erogati, per i carbolubrificanti, ovvero sui valori delle vendite, per gli altri servizi, che gravano sulla formazione dei prezzi di vendita ai consumatori, determinandone in significativa misura la lievitazione; -secondo stime prudenziali, nel quindicennio 2003-2017 l’ammontare di tali royalty, stanti i volumi di carburanti venduti e l’ammontare dei servizi diversi erogati, si attesterebbe cumulativamente sui circa 5 miliardi di euro, ripartiti quasi alla pari tra carburanti e servizi; -a ciò si accompagna un aumento significativo dei pedaggi introitati, che passano, secondo gli stessi dati di AISCAT, l’Associazione dei concessionari autostradali, da 4,7 miliardi di euro nel 2003 a 8,1 miliardi di euro nel 2017, con una lievitazione del 71,5 per cento (un po’ meno severa, pari al 68,6 per cento, se si sterilizza l’effetto dell’aumento dell’IVA intervenuto dal 2011), ma in ogni caso superiore di più di tre volte all’inflazione cumulata nel quindicennio e di più di otto volte all’incremento delle percorrenze chilometriche sulle tratte viarie; -tale concomitanza di fattori, in aggiunta agli effetti di una lunga crisi economica che nel comparto autostradale ha dispiegato le conseguenze peggiori nell’anno 2012, ha influito in misura tale da determinare una marcata disaffezione dei consumatori con effetti evidenti non sui volumi del traffico (che sono anzi aumentati di oltre otto punti percentuali sul 2003, nonostante le forti flessioni degli anni 2012-2014), ma sulle vendite di beni e servizi offerti dalla rete autostradale; -secondo i dati forniti da AISCAT, e secondo le analisi sviluppate dalla Associazione dei gestori autostradali Confcommercio (ANISA), le vendite di carburanti dal 2003 al 2017 sono diminuite in misura pari al 63 per cento (da 4,023 miliardi di litri a 1,499), fenomeno del tutto anomalo, se si considera, come termine di confronto, che dal 2003 al 2017 i consumi di carburanti si sono ridotti nel complesso nell’ordine di non più del 19 per cento, con una caduta dei litri medi erogati dalle stazioni di servizio nell’ordine di 66 punti percentuali (da 9,4 milioni di litri ad impianto a 3,2, con conseguente insostenibilità dell’equilibrio gestionale di un numero ampiamente maggioritario delle microimprese che operano nella rete); ma anche le vendite di altri beni e servizi di ristorazione manifestano, tenendo conto dei fattori combinati delle dinamiche dell’inflazione e delle dinamiche del traffico, perdite, rispetto alle aspettative “naturali“, che raggiungono il 30 per cento; considerato che: -l’imposizione delle royalty da parte dei concessionari costituisce di fatto una modificazione peggiorativa delle condizioni di esercizio e formazione dei prezzi nel comparto rispetto al mercato “generale” ed a quello della rete stradale ordinaria, con inevitabili conseguenze sul piano della competitività per le imprese e microimprese che vi operano con rischi ed investimenti propri e non del concessionario; -tale deficit di competitività si è andato progressivamente enfatizzando a causa di politiche commerciali miranti comunque a realizzare margini non compatibili con le offerte del mercato dei carburanti esterno al comparto; -i consumatori che sono necessitati a percorrere le tratte autostradali risultano penalizzati dalle dinamiche quantomeno “speculative” dei pedaggi e da quelle relative a beni e servizi nella rete distributiva, tanto che si può giustamente definire il crollo delle vendite una vera e propria “fuga” dal mercato di comparto; -l’imposizione delle royalty nell’ambito del regime concessorio costituisce, di fatto, una discriminazione oggettiva e rilevante della potenzialità competitiva delle imprese e microimprese che operano nel mercato complessivamente integrato dell’offerta di beni, quali i carburanti, e di servizi, quali quelli di somministrazione, aventi componenti e caratteristiche di base omogenee sull’intero territorio nazionale, configurandosi, in buona sostanza, come una limitazione delle “condizioni di pari opportunità e del corretto ed uniforme funzionamento del mercato“; -il gravame per il consumatore rappresenta un’ingiustificata restrizione del principio costituzionale volto ad “assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale“, si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di verificare la correttezza dell’imposizione di royalty e assicurare in ogni caso condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato senza effetti distorsivi per le imprese che operano nei comparti interessati, che determinano penalizzazioni per gli utenti e i consumatori che percorrono quotidianamente le tratte autostradali. |

FAIB, FEGICA E FIGISC VS/ ITALIANA PETROLI— 14 Ottobre 2018Comunicazione unitaria del 04.10.2018 Spett.le Italiana Petroli SpA Accordo del 6 Luglio 2015. Modalità applicative. Egregi signori, le scriventi Federazioni intendono esprimere tutta la loro disapprovazione e contrarietà alle iniziative che codesta Azienda sta assumendo nel territorio circa la scelta – unilaterale – delle modalità di vendita “imposte” ai Gestori. L’Azienda, infatti, sta di fatto imponendo a tutti i Gestori che non abbiano aderito al sistema di vendite in “doppia isola“, di passare a tale modalità, millantando non si sa bene quale risultato il Gestore conseguirebbe adottando tale sistema; di contro si lanciano “velate” ritorsioni (sul pricing o sulla durata contrattuale) qualora il medesimo Gestore non dovesse accettare “l’offerta” (che a questo punto diventa irrinunciabile). Nell’osservare che tale metodo – su cui preferiamo non esprimerci con altri aggettivi – non è in linea con quanto sottoscritto nel richiamato Accordo, le scriventi invitano codesta Azienda a riformulare -alla singola gestione – l’offerta dichiarando, apertamente, che tale cambio di offerta della modalità di vendita, modifica il margine del gestore sia se la trasformazione proviene da impianto in full service passando da [OMISSIS, in quanto dato “sensibile” ai fini della concorrenza] a circa [OMISSIS] €/Klt., semprechè il Gestore medesimo, con i differenziali posti fuori dal periodo promozionale di avvio (di vantaggio?), continui ad effettuare (magari con un erogatore bifacciale) il 20% delle vendite in modalità servita, sia se la trasformazione proviene da impianto in self service, passando da [OMISSIS] a [OMISSIS] €/Klt con l’aggravante di un consistente aumento dei costi del personale per raggiungere quando va bene il 20% delle vendite in modalità servita. E, mentre il Gestore perde circa un terzo del suo margine all’Azienda, rimarrebbe in tasca, interamente il differenziale. Pur consapevoli che la doppia modalità di vendita è normata nell’accordo sopra citato, ciò che contestiamo è che tale modalità viene imposta in tanti casi su strutture che non sono idonee a offrire contemporaneamente sia l’offerta self che servita. Ma la cosa ancor più grave nello stampato da voi predisposto il gestore stesso oltre che richiedere l’adesione, vi autorizza alla connessione da remoto dell’impianto. Faib, Fegica e Figisc non hanno mai sottoscritto con l’Azienda tale modalità, anzi in più di un occasione hanno contestato questa richiesta che, dove applicata ha creato non poche difficoltà e dubbi sulla correttezza dei conteggi e dei tempi di contabilizzazione delle note a conguaglio a garanzia del margine contrattualizzato. Insomma una costruzione commerciale arzigogolata e strumentale per tagliare i margini dei Gestori convenuti contrattualmente: se poi si vuole introdurre il criterio della gravosità dei margini ricordiamo a codesta Azienda che ha mantenuto invariato il Ricavo Industriale Lordo a fronte di una variazione della base di calcolo del Prezzo Medio Italia (da servito a self). Questo nel corso almeno degli ultimi venti anni. Le scriventi chiedono che tale pratica venga immediatamente abbandonata e che si torni allo spirito ed alla lettera dell’Accordo richiamato in premessa. Anche consentendo ai singoli Gestori di tornare alla situazione quo ante senza “penalizzazioni“. Su tale iniziativa aziendale, che le scriventi ritengono fortemente lesiva degli interessi e della dignità dei Gestori (e delle stesse Organizzazioni), Faib, Fegica e Figisc promuovono, in attesa di un incontro specifico, lo stato di agitazione dei Gestori di Marchio, sottolineando che, qualora non si determini il ripristino della situazione precedente, promuoveranno un’azione di “sciopero di colore” a sostegno del rispetto dell’Accordo. |

I PREZZI DI SETTEMBRE CONFRONTATI CON AGOSTO— 14 Ottobre 2018Secondo i prezzi medi mensili “Italia”, pubblicati sul sito del MiSE (per benzina e gasolio viene indicato il prezzo in modalità self), in settembre la benzina ha registrato un prezzo medio di 1,642 euro/litro, il gasolio di 1,525 ed il gpl di 0,691. I valori di benzina e gasolio risultano in aumento su tutti i prodotti rispetto al mese precedente. Le differenze su mese di agosto sarebbero, pertanto, le seguenti: benzina: 1,642 €/lt., su agosto (1,630) +0,012, +0,78 %; gasolio: 1,525 €/lt., su agosto (1,507) +0,018, +1,18 %; gpl: 0,691 €/lt., su agosto (0,678) +0,013, +1,92 %. Sul fronte dei fondamentali di mercato, che incidono sul prezzo al consumo, la media mensile della quotazione del greggio Brent a settembre è stata di dollari/barile 78,73 (contro 72,39 ad agosto, con un incremento di +6,34 dollari/barile e del +8,76), che, convertita in valuta comunitaria – il tasso di cambio da 1,1538 dollari per euro in media di agosto, si è apprezzato a 1,1658 a settembre, con una variazione del +1,04 % su agosto -, e vale 67,53 euro/barile (contro 62,74 ad agosto, con un incremento di +4,79 euro/barile e del +7,63). Le quotazioni dei prodotti finiti CIF Mediterraneo registrano per la benzina una media a settembre di 0,470 euro/litro – 725,49 dollari/tonnellata – [contro 0,467 euro/litro ad agosto (714,27 dollari/tonnellata), con un incremento di +0,003 euro/litro e del +0,64], per il gasolio una media a settembre di 0,507 euro/litro – 700,12 dollari/tonnellata – [contro 0,489 euro/litro (667,98 dollari/tonnellata) ad agosto, con un incremento di +0,018 euro/litro e del +3,68 %]. Per il gpl i prezzi mensili medi di contratto Algeria per settembre, registrano per il propano 276,02 euro/klt (585 dollari/tonnellata) contro 264,59 euro/klt (555 dollari/tonnellata) di agosto, con un aumento pari a +11,43 euro/klt e del +4,32), e per il butano 285,45 euro/klt (605 dollari/tonnellata) contro 271,74 euro/klt (570 dollari/tonnellata) di agosto, con un incremento pari a +13,72 euro/klt e del +5,05 %. Poco mosso il prezzo medio praticato del metano, che a settembre risulta pari a 0,966 euro/kg, contro 0,964 euro/kg a luglio (+0,002 cent/litro e +0,21 %). Sul piano dei prezzi praticati – quali rilevati dalle comunicazioni giornaliere all’Osservaprezzi del MiSE -, i dati significativi nazionali medi di settembre (confrontati con i corrispondenti di agosto) risultano i seguenti: benzina petrolifere self: 1,653 €/lt., su agosto (1,639) +0,014, +0,85 %; benzina petrolifere servito: 1,798 €/lt., su agosto (1,785) +0,013, +0,73 %; benzina no-logo self: 1,619 €/lt., su agosto (1,611) +0,008, +0,50%; benzina no-logo servito: 1,653 €/lt., su agosto (1,647) +0,006, +0,36 %; gasolio petrolifere self: 1,527 €/lt., su agosto (1,511) +0,016, +1,06 %; gasolio petrolifere servito: 1,679 €/lt., su agosto (1,663) +0,016, +0,96 %; gasolio no-logo self: 1,498 €/lt., su agosto (1,484) +0,014, +0,94 %; gasolio no-logo servito: 1,533 €/lt., su agosto (1,520) +0,013, +0,86 %; gpl tutta la rete servito: 0,667 €/lt., su agosto (0,656) +0,011, +1,68 %. Sul circuito extrarete i prezzi medi di settembre (anche in questo caso confrontati con quelli corrispondenti di agosto) risultano i seguenti: benzina: 1,501 €/lt., su agosto (1,490) +0,011, +0,74 %; gasolio: 1,412 €/lt., su agosto (1,378) +0,034, +2,47 %; gpl: 511,14 €/klt., su agosto (498,64) +12,50, +2,51 %. La differenza tra i prezzi nazionali praticati della rete delle petrolifere contro quelli dei no-logo risulta mediamente a settembre così determinata: benzina self: +0,034 €/lt., (ad agosto +0,028); benzina servito: + 0,145 €/lt., (ad agosto +0,138); gasolio self: +0,029 €/lt., (ad agosto +0,027); gasolio servito: +0,146 €/lt., (ad agosto +0,143). La differenza tra i prezzi nazionali praticati nella modalità servito contro quelli praticati nella modalità self risulta mediamente a settembre così rilevata: benzina petrolifere: +0,145 €/lt. (ad agosto +0,146); benzina no-logo: +0,034 €/lt., (ad agosto +0,036); gasolio petrolifere: +0,152 €/lt., (ad agosto +0,152); gasolio no-logo: +0,035 €/lt., (ad agosto +0,036). Le medie dei margini industriali lordi [=prezzo praticato –(imposte+quotazione prodotti finiti)] a settembre risultano le seguenti: benzina petrolifere self: 0,148 €/lt., su agosto (0,139) +0,009, +6,47 %; benzina petrolifere servito: 0,267 €/lt., su agosto (0,259) +0,008, +3,09 %; benzina no-logo self: 0,120 €/lt., su agosto (0,116) +0,004, +3,45 %; benzina no-logo servito: 0,148 €/lt., su agosto (0,146) +0,002, +1,37 %; gasolio petrolifere self: 0,128 €/lt., su agosto (0,133) -0,005, -3,76 %; gasolio petrolifere servito: 0,252 €/lt., su agosto (0,257) -0,005, -1,95 %; gasolio no-logo self: 0,104 €/lt., su agosto (0,110) -0,006, -5,45 %; gasolio no-logo servito: 0,133 €/lt., su agosto (0,140) -0,007, -5,00 %; benzina extrarete: 0,023 €/lt., su agosto (0,017) +0,006, +35,29 %; gasolio extrarete: 0,033 €/lt., su agosto (0,024) +0,009, +37,50 %. Nel contesto dei prezzi dell’Unione Europea, a settembre l’Italia si colloca mediamente al quarto posto per il prezzo più alto per la benzina [1,640 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,415, (ad agosto, ancora al quarto posto, con 1,629 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,409] ed al secondo posto per il gasolio [1,522 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,330, ad agosto, ancora al secondo posto, con 1,506 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,313]. A settembre il prezzo al consumo della benzina è stato in Italia più elevato di +0,225 euro/litro rispetto alla media comunitaria (ad agosto di +0,220), le imposte sono state più elevate di +0,225 euro/ litro della media comunitaria (ad agosto di +0,223), il prezzo industriale è stato esattamente pari alla media comunitaria (ad agosto era inferiore di -0,003 euro/litro); il prezzo al consumo del gasolio è stato in Italia più elevato di +0,192 euro/litro della media comunitaria (ad agosto di +0,193), le imposte sono state più elevate di +0,208 euro/litro della media comunitaria (ad sempre di +0,208), il prezzo industriale è stato più basso di -0,016 euro/litro della media comunitaria (ad agosto di -0,015). |